「Ton-ichi Talk」は東一条館に入居するリーディングプログラム履修生の交流の場として企画しました。縁あって同じ時期に京都大学リーディングプログラムに参加した私たち履修生が、互いの研究やプログラムへの理解を深めるとともに、内外問わず意義ある出会いや連携のきっかけになれば幸いです。

ぜひ気軽にご参加ください。遅刻、早退も問題ありません。

「Ton-ichi Talk」は東一条館に入居するリーディングプログラム履修生の交流の場として企画しました。縁あって同じ時期に京都大学リーディングプログラムに参加した私たち履修生が、互いの研究やプログラムへの理解を深めるとともに、内外問わず意義ある出会いや連携のきっかけになれば幸いです。

ぜひ気軽にご参加ください。遅刻、早退も問題ありません。

「Ton-ichi Talk」は東一条館に入居するリーディングプログラム履修生の交流の場として企画しました。縁あって同じ時期に京都大学リーディングプログラムに参加した私たち履修生が、互いの研究やプログラムへの理解を深めるとともに、内外問わず意義ある出会いや連携のきっかけになれば幸いです。

ぜひ気軽にご参加ください。遅刻、早退も問題ありません。

「Ton-ichi Talk」は東一条館に入居するリーディングプログラム履修生の交流の場として企画しました。縁あって同じ時期に京都大学リーディングプログラムに参加した私たち履修生が、互いの研究やプログラムへの理解を深めるとともに、内外問わず意義ある出会いや連携のきっかけになれば幸いです。

ぜひ気軽にご参加ください。遅刻、早退も問題ありません。

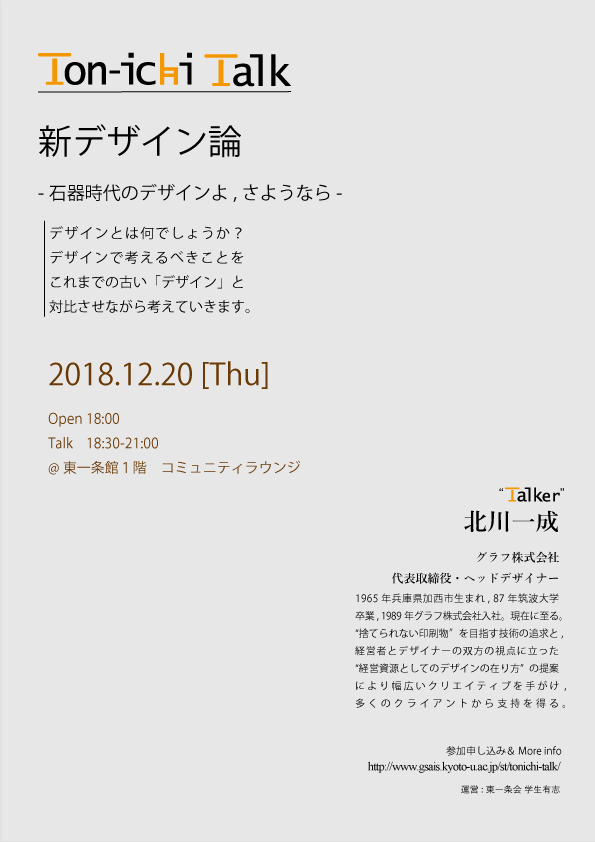

13. 新デザイン-石器時代のデザインよ、さようなら-

デザインとは何でしょうか?

デザインで考えるべきことをこれまでの古いデザインと対比させながらお話しします。

12. Ton-ichi Talk & Bar 『リ◆ダ◆を隠せ』 Un-talking about lead**s

今度のTon-ichi Talkは、みんなが“主役”になってライブ対談!事前に集めた質問、当日沸いた疑問、いろんな人に聞いちゃいましょう!でも、ルールがあります。

それは「「リーダー」と言わないこと」。

リー◆ィングプログラムの修了生、履修生、先生方、事務の方々で(NGワードを使わず)たくさん語りましょう!

Next Ton-ichi Talk is an animated one! You are no more just participants! Everyone can getinvolved with your enquiries that are collected either before the event or on the day. But, please note that we ask you to apply a rule, asking not to use some specific words related to leadership, during our talk.

Let's frankly share your thoughts, ideas or desire with graduates, students, teachers and office workers of le*ding programs (without banned words)!!

【予定】NGワード一覧 (list of banned words)

リーダー,リーダーシップ,リーディング

<質問、大募集! Questions Wanted !>

ぶっちゃけな質問、今後リー◆ィングプログラムに望むものとは?やっぱりあの人にこれ聞いてみたい!などなど、お待ちしています。

入力フォームはこちら

We are willing to accept any enquiries such as your expectations to leading programs or a specific one to a specific person.

The enquiry form is here.

11. みずみずしい話 Watering with stories

東一条館に入居するリーディングプログラム履修生の交流の場として始まった「Ton-ichi Talk」。第11回の今回は、企画メンバーの平野実晴がお話します。魚の目に水見えず。今や、人の目にも見えなくなってきた「水」。振り返ってみませんか?あなたと私の水物語。

Ton-Ichi Talk is an event organized by students of Leading Graduate School programs at Kyoto University to promote interaction among the programs. This time, Miharu Hirano, one of the organizing member will give a talk. A Japanese saying goes, "fish do not see water". Even we humans, nowadays pay little attention to water, a vital resource. Why don't we remind ourselves about "water" through my and your stories...

10. 起業家版トキワ荘計画

東一条館の近く、志賀街道沿いにある敷地に、起業を志す学生のための集合住宅の建設を計画しています。住居者同士のコミニケーションを促進するための建築的な仕組みをどうするか、また、外部の研究機関や企業をどの様に巻き込んで行くか、皆様と議論できればとおもいます。 ワークショップ形式で、プロジェクトの概要を説明させて頂いた後、議論できればとおもいます。

09. 学術と実学のあいだ

フィールドワーカーは、からだごとフィールドに飛込み、そこに普通に生きる人々と、暮らしを共有します。そこは、見ること聞くこと感じること、すべてが『新しく』、異なる価値観で紡がれる世界なのです。そんなフィールドワークを通じて、学術研究で示すことのできる世界はほんの一部でしかありません。論文に記述したことだけでなく、自分の生き方に大きな示唆を与えてくれるようなリアルな経験があったのです。

今回のトークでは、インドネシアのの小さな村に住み込んだフィールドワーカーから、長期のフィールドワークに入って初めて味わえる醍醐味や楽しさ、またそこから何を考え、これから何を目指そうとしているのか、等身大に語って頂きます。

08. Using Natural Language Processing for helping people learn foreign languages

機械と人間との会話、言語の翻訳のように、言語を機械的に処理する、いわゆる自然言語処理という分野の研究成果を日常的に目にすることが増えています。今回は、Arseny Tolmachev(デザイン学大学院連携プログラム・本科生)がその自然言語処理の一端を、外国語学習を助けるというアプローチから、具体例を用いて紹介します。

Computer Scienceを研究する人たちがどのような考えをもってモノづくりしているのか、話していただきます。「コンピューターって苦手」という方も、奮ってご参加ください!

07. 「書く」を識る ~ 小説執筆の視座から

第7回目は小説家、中村理聖さんをお迎えして催します。

私たち研究者の多くが日頃から向きあう「書く」という行為。しかし、そのプロセスや表現の仕方は目的や分野によって異なるのではないでしょうか。そこで今回のTon-ichi Talkでは、小説の書き方という位相から「書く」という行為をみなさんと一緒に再発見したいと思います。参加者の皆さんとの対話を通じて、小説が作られる過程を即興的に体験していただく予定です。私たちとは大きく異なるフィールドで書くことを生業としている小説家によるTon-ichi Talk、奮ってご参加ください!